西藏考古从20世纪20年代肇端

历经百年历程,在连年取得首要冲突

6月,夏格旺堆终于抽出一天时期,赶赴拉萨河的上游。这一回是受老同事——西藏第一代考古学者、如今曾经80多岁的更堆之托,老先生一直惦记住,37年前,他在那一带的山谷,看到过一处疑似史前斯文的遗迹。在当地文旅部门和村干部的匡助下,夏格旺堆跑遍了山谷的高下驾驭,遗迹没找着,倒是顺谈去探望了一下切卡日坟场的露天石碑。

石碑在墨竹工卡县止贡区谐拉康寺正对面山坡上的坟场里,是吐蕃王朝赤德松赞时期的东谈主们,用一块自然长方石块,以古藏文楷书镌刻的祭祀笔墨。旷野里,它与山峦长风相伴了一千多年。本年,它有了一座专属石头棚子,遮风避雨。

在西藏,许多“宝贝”,就像切卡日坟场刻石相似,藏在静谧山谷的一隅。它们守护着千年、万年前的传奇和好意思妙——邃古东谈主类如何登上青藏高原,发展出稳妥高海拔环境的活命期间,又是如何安堵于此,成就了斯文。西藏考古从20世纪20年代肇端,历经百年历程,在连年取得首要冲突,证实距今10万年前,东谈主类曾经踏上青藏高正本地,至少5000年前,已融入中中斯文圈。

几代考古东谈主的足印,踏遍雪域的山川河谷、古刹荒野。石器、陶片、经卷、壁画……在他们的一锹一铲中,从深埋的坛城、风蚀的摩崖里渐次苏醒,不再是冻土岩穴里的废地,而是远去的斯文在时期长河中投下的、终于被咱们捕捉的倒影。

古格王国遗迹(1985年) 图/受访者提供

叩开西藏考古之门

从楚鲁松杰下山,离开支路口,山路上飞雪狂舞。跟着海拔裁减,雪缓缓小了,浓雾却又升空,阿谁远远的、走在喜马拉雅西部山路上的东谈主,不得不下马徒步。在象泉河流经喜马拉雅山脉酿成的一个山系缺口处,一阵凛凛的风把他破旧的帽子吹入山涧,撩起凌乱的头发,但是他却充满甘心,沿着雪霁浓云中的那谈好意思妙光缝,终于干涉喜马拉雅本地的奇妙之境——西藏。

他叫朱塞佩·杜都(Giuseppe Tucci),一个谈到西藏考古就无法绕开的东谈主物。早在20世纪初致使19世纪后期,西方有不少东谈主对汉学、释教以及东方历史感酷爱酷爱,一批探险者和布道士干涉西藏,他们在海外公布根据亲自履历和拜谒所获的干系藏区历史、宗教、习惯等辛勤,成为西藏学的磋议前驱者。那时的学者大多具有较好的藏文功底,爱重藏文文件的麇集整理,并与考古拜谒辛勤诱惑起来磋议西藏的古代历史,留住了一批丰富文件。其中,在1926年至1948年间先后八次进藏的意大利学者杜都,具有深厚的藏文、玄学、宗教、考古、艺术等学术布景,是西方学者在西藏考古与艺术领域最高水平的代表。

意大利学者朱塞佩·杜都

陕西省考古磋议院磋议员、西北大学特聘造就张建林1978年考入西北大学考古专科,他一直对这个世界屋脊的历史和文化有酷爱酷爱,可惜那时干系西藏的考旧书本简直空缺,他把学校专门为几位藏族学生编的油印版《西藏文物考古参考辛勤》借来看,另外对他深有启发的文章等于杜都的《梵天佛地》和《西藏考古》。那时,这两本书都还莫得在中国崇拜出书,只可在杂志或者藏学磋议译文集中,找到一些文章。

在西藏自治区文物保护磋议所副长处夏格旺堆看来,杜都在文章中发表的岩画、壁画、造像、庙宇等老相片,即便到今天也有攻击价值,因为许多遗存曾经隐匿。有一年,他到喜马拉雅山脉北麓、年楚河源流的康马县出差,他牢记《梵天佛地》中有不少当地一座古寺的图片,当他找到古寺,却只看到废地上残存的零散木构残件,杜都相片里的建筑曾经绝对不见了。

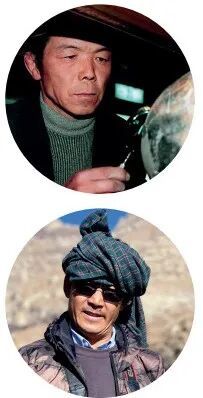

上图:西藏第一代考古学者更堆 图/新华 下图:西藏自治区文物保护磋议所副长处夏格旺堆 图/受访者提供

还有一些老相片,为后世的学者留住了穷困的考古陈迹。昨年,夏格旺堆赶赴康马县玛可以遗迹开展考古发掘,在途经萨鲁村北面艾旺寺隔邻的山谷时,曙光斜斜地照在一面崖壁上。“有形容的标记!”他一阵惊喜,连忙跑到路边崖眼前凑近稽察。“是岩画,况兼我认出了一幅图案,在《梵天佛地》内部见过,我一直都还牢记。”夏格旺堆对《中国新闻周刊》说。当年,杜都并莫得标注岩画的具体点位。其实,它就在距离艾旺寺不到200米东侧路边的崖面上,几十年时期,从未被东谈主肃穆,如今找到了什物,行为高原古代历史的攻击图像辛勤,可以比对杜都当年的记录,开展进一步磋议。

以杜都为代表的西方学者,一度开启了西藏考古之门,但因为历史条目和他们本身专科的局限性,他们的磋议多以大地拜谒为主,且空间范围相对局促,并莫得崇拜的、较大边界的科学发掘,委果科学意旨上的考古在西藏和平自若之后才运转兴起。

从20世纪50年代中期运转,新中国第一代考古学者宿白、藏学家王忠等东谈主对拉萨、山南、日喀则等地进行了大范围文物拜谒,磋议主要为宫殿(如布达拉宫)、释教庙宇(如大昭寺、桑耶寺、萨迦寺)、碑刻、陵墓等。自后,宿白告诉过张建林,本来策划多跑一些地点,但由于时期原因,那时候交通又不便捷,许多地点欠亨公路,只可骑随即去,临了就要点拜谒了这三个地区。那时的拜谒法例,以王毅为编缉的《西藏文物见闻记》发表在《文物》杂志上,连载了7期,这是国内学术界对西藏文物的领先相识,也为后续的磋议奠定了基础,在拜谒次第和磋议次第上提供了范本。

在考古责任者拜谒已知文物的同期,一批地质学者、古生物学者和民族学学者也赓续进藏,他们在进行本专科郊外拜谒时,采集到一些石器标本,固然不是考古专科,但学术训诲让他们合计,这些东西应该属于旧石器、新石器时间,于是他们把样本采集回归,交给了考古学家。自后,在他们采集打制石器的地点,大批发现了旧石器、新石器遗迹。张建林对《中国新闻周刊》感叹:“这也算那时的学者们,在有限的条目下,跨学科地相互帮衬了。”

尽管仅限于大地拜谒和采集、搜集,莫得找到遗迹,惟有零散的考古发掘,西藏考古仍然处于低级阶段,但旧石器、新石器时间器物的发现是这时期西藏考古后果的攻击象征。

《鬼吹灯》里的“昆仑神宫”

1979年,正在四川大学考古专科读大二的霍巍对76级的学长们感到留心极了。那年,四川大学造就、闻名考古学家童恩正指示76级川大学生进藏,主办发掘了西藏昌都卡若遗迹。说到童恩正,他算考古界的一位传奇东谈主物,不但是中国西南考古领域的领军东谈主物之一,还诱惑考古写了不少科幻演义,根据他的作品《珊瑚岛上的死光》改编的同名电影是中国第一部科幻电影。

新石器遗迹卡若遗迹的发掘,象征着西藏考古干涉一个新的时间,开启了崇拜的当代科学考古发掘,也运转了西藏史前考古学文化的探索。而1985年出书的《昌都卡若》,成为西藏第一部考古答复。

就在考古发掘取得冲突的同期,借寰宇开展第二次文物普查之机,1984年,西藏运转了第一次文物普查。此时,在20世纪70年代后半期干涉四川大学、北京大学、西北大学等高校的第一批西藏考古东谈主才,曾经走出校园:甲央、仁钦、索朗旺堆、更堆、旺堆、旦增曲扎……西藏我方的考古责任者和陕西、四川、湖南等内地营救的同业全部,调理组队,奔赴乡野。

古格王国遗迹(2016年) 图/视觉中国

刚毕业不久的张建林等于援藏后生学者中的一员。他牢记,那时候一出去等于一整天,先到区政府食堂买上一兜子馒头,行为一天的干粮。一个组配一辆自行车,但是许多地点骑不了车只可靠走路,或是有途经的毛糙机,让老乡载我方一程。到了一地,先找对当地历史比较了解的老喇嘛等闲谈,再找牧民研究:“放羊的时候见没见过上头刻着牦牛、山羊的石头”“见没见过这么的陶片”……

在领先的拜谒试点乃东县,进程几个月拜谒,张建林和小构成员编了一册乃东县文物志,这是西藏的第一册文物志。不外条目有限,他们我方刻蜡版,借油印机印刷出来。

乃东县的文物普查收尾不久,张建林又接到了国度文物局的另一个任务——拜谒古格故城遗迹。古格王国曾领有训练、灿烂的文化,但它似乎在整夜之间短暂绝抵隐匿了,在其后的几个世纪,缓缓被东谈主们渐忘,很少有东谈主能够到那里。城堡虽已成为废地,佛堂、佛塔、碉楼依然挺立,满山的窑洞密如蜂巢、佛堂里的壁画秀丽如初,它致使保留着遭到毁掉的现场,在一个洞穴里,还少见十具尚未绝对风干的尸体。唯一不成够了解的,等于这一切是如何发生的。好意思妙的古格王国带来许多据说,自后的演义《鬼吹灯》系列中提到的“昆仑神宫”就被解读为取材自古格故城遗迹。

1985年6月,张建林等13东谈主构成的古格故城遗迹考验队从拉萨登程,在路上轰动曲折半个月,才终于站在了古格故城遗迹的山眼下。登程前,张建林在拉萨翻阅了简直能搜集到的通盘古格王国辛勤,相片也看了许多遍,但当载着他们的自若牌大卡车从象泉河河床的鹅卵石中轰动地爬上台地,古格故城所在的土山展当今眼前,张建林如故被震撼到了,振作得久久不成安心。

上左图:1985年夏,西藏扎囊县,陕西省援藏文物普查队何周德(左二)与西藏自治区文管会(王福礼,右二)、山南地区(旦增,右一)、扎囊县(平措哲西,左一)的文物干部在发掘斯孔村古墓葬现场。图/受访者提供 上右图:古格王国遗迹甬谈一角(2020年) 图/视觉中国 下左图:1985年6月30日,抵达古格王国遗迹的考古东谈主员正在卸车。车上左为梁宝成,右为张建林。 图/受访者提供 下右图:从高空鸟瞰古格王国遗迹(2023年) 图/中新

他们静静地看着目下这座壮不雅的凋敝之城——阳光照在残垣断壁上,佛殿、城堡、窟窿绝难一见可数。那时,张建林28岁,考古队的平均年岁也不到30岁,但他们是第一批对古格王国进行崇拜考古发掘和全面、系统拜谒的学者。

外界关于考古,最温暖确自然是记录着历史故事的文物。演义《鬼吹灯》中曾有这么的情节,古格遗迹中,Shirley杨惊羡地发现,用葡萄牙文写成的圣经果然出当今此处的一件面具上。这段情节,等于源自简直的考古履历——计帐古格故城窟窿遗迹时,张建林发现一个棉布和纸张糊成的骷髅面具。这件面具是藏传释教金刚法舞典礼中变装所使用的谈具,而它的内面,却出现了葡萄牙文《圣经·创世纪》。不难猜到,藏传释教和上帝教,曾在古格王国有过一段交流史。

考验洞穴仅仅考古责任的一部分,考古拜谒组伊始作念的是测绘通盘遗迹的总平面图,不仅把通盘现有的遗迹,包括殿堂、碉楼、谈路等全部标注,还有地形和等高线。光测这张图就花了他们近20天时期,那时器具不像当今这么发扬,还要使用经纬仪,每一个测点都要跑到,有些测点就在峭壁边,相等危机。在每一个窑洞、房屋、碉楼前,考古队成员都用粉笔把遗迹编号写在卵石或残土坯块上,放在在意的位置,其中一些典型的遗迹还要绘画平剖面图。

“在内地的考古责任大批是针对埋藏地下的遗迹、遗迹,对大地上现有的大型遗迹如何进行拜谒,对这些遗迹遗物如何描写,必须有一套如实可行的次第。”张建林对《中国新闻周刊》说。1985年对古格故城的拜谒,可以说探索出了在西藏进行古城堡遗迹拜谒的范本。

根据此次考古磋议后果而编写的考古答复《古格故城》于1991年崇拜出书,它和《昌都卡若》全部填补了西藏历史考古和史前考古的空缺,第一次文物普查基本上勾画出西藏文物遗迹类别、数目及散布的大体概述,更攻击的是,一批西藏考古的基本力量酿成,他们自后都活跃在西藏考古、拜谒和磋议的一线。

“藏地密码”

1990年,曾在大学二年级时眼巴巴看着学长们干涉青藏高原考古的霍巍终于比及了契机。那一年,西藏运转第二次全区文物普查,霍巍行为四川大学的后生锤真金不怕火踏上了向往已久的高原。

他和川大同事李永宪、藏族考古队员小尼玛加上一位司机,构成四东谈主小组,被派往日喀则地区最南部的吉隆县。霍巍到今天都牢记,翻越马拉山的时候,曾经深宵,吉普车的一个车灯坏了,李永宪坐在引擎盖上,一只手举入辖下手电筒代替车灯,另一手拿着舆图给驾驶员指路,简直是在“盲东谈主骑瞎马,夜半临深池”的状态下翻过了雪山。

到达吉隆县一个月后的一天,有当地的援藏干部来找霍巍:“你们不是四处找刻字的石头吗?山口有一块,那处要修水渠了,你们快望望有价值莫得,莫得可炸啦。”霍巍和李永宪赶紧赶去,高耸的崖壁下,一通黑黢黢的摩崖石刻碑铭依山而立,因为有当地匹夫视其为圣物,名义涂满厚厚一层酥油。霍巍等几个东谈主马上烧起一锅滚水,擦抹石碑,跟着酥油溶解,一瞥篆书的碑刻缓缓露了出来:“大唐天竺使出铭。”霍巍的心突地颤了一下:“难谈是一块唐碑?”

队员们压抑住内心的振作,加紧了清洗,碑身的正文也澄澈地炫耀:“维大唐显庆三年……大唐驭六合之……左骁卫长史王玄策……”霍巍瞪大双眼,这块碑比举世闻名的“唐蕃会盟碑”还早160多年,而碑文上干系王玄策的刻字,恰是史料中记录寥如晨星、被史学界历久争议的一段据说。

据《旧唐书》记录,王玄策使团出使天竺的路上,遭到摩揭陀国叛将阿罗那顺的劫杀,惟有王玄策荣幸脱逃。于是他持大唐符节向吐蕃和尼泊尔借兵数千,一齐横扫天竺诸国,杀敌数万,执获祸首阿罗那顺。由于莫得其他佐证,这段王玄策不费大唐一兵一卒、“一东谈主灭一国”的传奇履历一直在学术界争论不停。直到石碑现身,石碑上的“大唐天竺使出铭”被发现,才补充了正史未载的使团构成及“蕃尼古谈”道路细节,碑文经考释与《旧唐书》记录相印证,评释王玄策的行状并非造谣。这位“虽有功却无名”的传奇东谈主物,终于浮出了历史。

收尾日喀则地区的文物普查之后,霍巍和李永宪又“转战”山南地区和阿里,踪影遍布泰半个西藏。左近文物普查收尾时,霍巍嗅觉还有个缺憾,那等于西方学者说的“西藏莫得石窟寺”。石窟寺是释教最迂腐的建筑神情之一,跟着僧侣东行的脚步传至中国。霍巍一直在思:“咱们在新疆克孜尔石窟发现了石窟寺,再往东去有敦煌,内地有云冈,为什么西藏除了散布鄙俚的摩崖龛像,莫得发现带壁画彩塑的大型石窟寺呢?”那时,他所在的阿里恰是释教流行的区域,他运转挑升志地四处寻找,逢东谈主就问。

皮央和东嘎石窟群第2窟内景 图/视觉中国

1992年6月的一个下昼,霍巍、李永宪和藏族考古学者更堆收尾拜谒,正要复返住地。途经一派草场时,一位牧羊的小密斯思乘车,更堆知谈霍巍在找石窟,就问牧羊女:“你放羊的时候,有莫得见过有画的岩穴?”女孩果然点了点头,几个东谈主爱不忍释,随即请女孩带路,来到一处断崖。

八九岁的小密斯爬得赶快,几个考古队员相互拉着拽着,好阻遏易在笔陡的崖壁跟上她。爬到山顶,几近薄暮,一抹夕阳打在山顶密密匝匝的窟窿顶上,好意思轮好意思奂。霍巍呆立在原地,当踏入其中一个较大的窟窿,他的眼泪简直流了下来——满目图画!华夏的龙凤、波斯的双狮、克什米尔的神佛菩萨……窟窿壁画交融了多元艺术,青、蓝与绛红色调热烈碰撞,共同勾画出一个轻微致密又质朴淳朴的佛国世界。四壁之上,绘满了象征释教天地不雅的曼荼罗,也许收货于自然矿物模样,十分一部分壁画保存无缺,历经千年依然色调显着,宛如一幅缀满张含韵的繁多织锦。

这等于自后被誉为“高原敦煌”的皮央和东嘎石窟群,发现后在国表里激发轰动,它是西藏高原迄今为止发现的边界最大的一处释教石窟遗迹,亦然国内年代最晚的一处大边界石窟遗存。它的具体修建年代暂时无法细目,种种文件对其记录少量,但岂论如何,中国释教石窟发展链条上“缺失的一环”,终于补全了。

眺望皮央和东嘎石窟群 图/视觉中国

霍巍一直永志不忘带路的牧羊女,但是她已不知所踪。三年、五年、十年……而后每一次到阿里,他都多方探问,寻找小女孩的下跌,但恒久莫得法例。自后,为考古队开车的藏族司机劝解的一番话让霍巍释然了,他说:“按照咱们藏族东谈主的说法,那女孩等于‘娜姆’,天女下凡!佛陀苦修时,有‘牧女献糜’,助他证悟得谈。上天知谈你们是来保护文物的,是以派‘牧女引路’。”

邃古的回声

西藏博物馆的考古大众更堆本年80多岁了,行为20世纪80年代初毕业的大学生,他是西藏原土第一批考古责任者。夏格旺堆和他在一个办公室里同事过许多年,他告诉《中国新闻周刊》,岂论是西藏的第一、第二次文物普查,如故昌都卡若遗迹发掘、古格故城全面拜谒、发现皮央石窟群,更堆都参加了。他听更堆回忆过,在当年交通闭塞、通讯极为未便的条目下,藏族学者和内地援藏的考古学者单干合营,藏族学者负责与当地匹夫进行疏通,有发现后,寰球全部发掘、拜谒,再由援藏学者回内地查阅辛勤,酿成书面考古答复,寰球联袂取得了一批攻击后果。

“80年代运转,前后历经十年的全区文物普查,为摸清全区文物质源家底,细目西藏全境文物类型的时空散布情状,普及文物保护责任的精确度奠定了相等坚实的基础。”夏格旺堆说。因为一系列史前时间到历史时期的种种文物古迹被证据,极大地拓宽了学界对西藏古代历史文化磋议的一手辛勤及磋议视线。

(视频截图)2024年8月,拉萨尚嘎岗遗迹考古发掘现场。

在一次次实地考验、发掘中,络续有崭新血液加入,西藏的专科考古梯队缓缓成就起来。夏格旺堆感叹:“西藏第一批从事考古的老先生,简直全部身心都放在考古上。”早已退休多年的更堆,每天惦记的如故遗存、遗迹,是以夏格旺堆才会在他的交代下去拉萨河上游寻找。读大学时,夏格旺堆曾与已故西藏考古学家索朗旺堆有过一段交情,他牢记,索朗旺堆嘱咐他:“以后毕业了,要回归啊,回西藏干考古。”

有了前期奠定的考古后果和东谈主才基础,1995年,20世纪60年代成就的西藏文物惩办委员会进行了再行转机,充实之后成就了西藏自治区文物局以及直属单元布达拉宫惩办处、西藏博物馆、西藏罗布林卡惩办处等机构。2005年,以考古和文物保护为主业的西藏自治区文物保护磋议所成就。西藏文化遗产保护和文物考古都干涉快速发展阶段。

梅龙达普洞穴遗迹内的岩画 图/新华

2007年至2011年,西藏开展了第三次寰宇文物普查,全区共登记不可出动文物4277处。“与前一次普查的不到2000个文物点位比拟,翻了一番。”夏格旺堆说,而这一次文物普查,基本由西藏原土文物责任者零丁完成——先由自治区文保所大众组织各地市文保东谈主员进行两个月多的“普查试点”郊外拜谒培训,再由他们回到地点上组建我方的普查队。距离西藏第一次文物普查昔日了30余年,交通、通讯已与当年有一丈差九尺,但夏格旺堆认为,还有一个原因也起到了不小的作用:“各地组建我方的戎行下去普查,讲话无浮松,对我方家乡的资源更了解,老匹夫对他们的心思也不相似,硬件软件上的上风,让此次普查到的文物点一下子加多一倍。”

接下来的10年,是西藏考古罢了首要越过的10年。一部青藏高原东谈主类史、文化史和斯文史的基本框架曾经基本搭建酿成,西藏考古学文化的演进头绪与青藏高原考古学文化时空框架也已初步构建。

考古东谈主员谭韵瑶(左)与靳英帅在梅龙达普一号洞穴发掘现场。影相/本刊记者 倪伟

粟、黍行为最早被东谈主类驯化的农作物,发源于黄河流域,在昌都卡若遗迹、玛可以遗迹、昌果沟遗迹都发现了它们的种子或是炭化遗存。夏格旺堆告诉《中国新闻周刊》:“概况从距今5000年运转,朔方的粟、黍就运转上到高原来。是以咱们可以思见,通盘高原地区,不是紧闭的,更不是一座孤岛,而是与周边地区保持经常的集中和交流。”他认为,根据目前的考古发现,概况在3600—5000年前这个时期段,西藏融入了中中斯文大文化圈,若是说华夏地区是中中斯文的中枢,那么西藏行为边域曾经经是其中的一分子。

曾有学者说,东谈主类扩散到西藏高原上的时期,不杰出1万年。而如今,曾经至少有两处古遗迹——位于拉萨市堆龙德庆区的尚嘎岗遗迹和阿里地区革吉县的梅龙达普洞穴,它们的测年年代早于距今10万年,也等于说,10万年前东谈主类曾经踏上了高正本地。而那曲市申扎县的尼阿底遗迹是东谈主类海拔最高的旧石器时间遗存,评释了东谈主类在4万到3万年前的晚更新世,依赖高海拔内陆湖泊生态资源来守护生活和拓殖高正本地;西部阿里夏达错遗迹和噶尔县切热遗迹,为今天的咱们展示了全新世早期的狩猎采集者,期骗高原内陆湖泊和河流谷地资源系统来稳妥高寒缺氧的环境,络续求得活命和发展的高原史前东谈主类社会历史图景。

由于迥殊的区位和自然条目,西藏高原上考古学用什物构成“凭证链”,论说的不仅是中国“文化基因”生长出的高原故事,亦然一首东谈主类史诗。四川大学中国藏学磋议所长处、四川大学造就霍巍对《中国新闻周刊》感叹,东谈主类挑战人命极限、活命极限的丧胆,最终征服了顶点条目下严酷的生态环境和自然条目,西藏高原为全东谈主类提供了“高原斯文”唯一无二的样本。

数十年光阴昔日,越来越多的“凭证链”相互衔接了起来,而当年揣着一袋凉馒头就能在高原郊外上跑一整天的小伙子们,却都已年近古稀,霍巍笑笑说,当今去一回西藏回归,“缓牛逼”的时期越来越长了。他们的学生曾经加入西藏考古的主力军,但是他们我方也还放不下这块具有特有魔力的宝地。霍巍仍然在参与四川大学考古系在西藏的考古拜谒与发掘。张建林更是每年都要进藏,本年6月,他还完成了一个年青时的素愿,把蕃尼古谈从境内到境外“跑通一遍”。缺憾自然也有的,繁多的西藏还有太多地点值得探索,还有太多答案恭候揭开,但是他们的时期越来越少了,那么,就留给自后者吧。

霍巍于今还牢记1990年春天,他和李永宪行将进藏,俩东谈主在成都一家苍蝇馆子点了两份肥沃的粉蒸肉,算“壮行饭”。吃罢,霍巍对李永宪说:“走!”

参考辛勤:《西藏考古》G.杜都 著 向红笳 译;《张建林:西藏考古百年回想》;《霍巍:西藏考古为什么攻击?》;《中国脾气、高原风格——西藏考古这十年》夏格旺堆九游体育娱乐网